Blog

30.10.2022 Mehr Platz für mehr Projekte

Der Keller ist voll. Das Gartenhaus ist voll. Das zweite Gartenhaus ist

auch voll. Der Dachboden ist voll (und gesperrt, versiegelt, zur Verbotenen

Zone erklärt, aber das ist eine andere Geschichte) und auch die Garage ist

voll. Ein Regal ist schnell vollgestellt und selten kann ich es komplett

nutzen, da die Grundfläche mit ein paar Gegenständen belegt ist und ich

nichts daraufstapeln kann. Ein kubisches Regal von I.ch K.rieg E.inen

A.nfall (Modell Kallax) konnte ich viel besser nutzen, als jedes Fach mit

einer kleinen, passenden Aufbewahrungsbox ausstattete: dadurch konnte ich

das volle Raumvolumen nutzen und thematische Kisten erstellen. Aber nun

musste die Garage erweitert werden: zum einen brauche ich die Möglichkeit,

schnell und flexibel etwas an die Decke schrauben zu können (Haken für

Angelschnüre, um Modelle für Trickaufnahmen aufhängen zu können oder auch um

grünen Stoff an der Decke anbringen zu können für Greenscreeneffekte), was

bisher nicht möglich war bei der bröseligen, latexfarbebeschichteten

Betondecke (hier sind stets aufwendige Bohrungen und Dübel notwendig) und

zum anderen kam mir die Idee, Aufbewahrungskisten unter der Decke

anzubringen. Diese Kisten sind idealerweise

transparent, damit ich sehen kann, was sich wo befindet und ich

muss jede Kiste einzeln abnehmen können.

Lösung:

Acht

Dachlatten (24 x 48 x4.000 mm) unter die Decke geschraubt mit

jeweils sechs 5 x 80 Universalschrauben und durchsteckbaren

Universal-Parallel-Spreizdübeln (6 mm Durchmesser, 70 mm Länge) in einem

Abstand von 39,5 cm. Dazu vier Hözklötzchen

40 x 60 x 23 mm aus Rauspundbrettern herausgesägt und mit einer Schraube

nicht ganz fest angeschraubt, damit die Klötzchen sich zum Freigeben der

Kiste drehen lassen. Fertig.

Auf einer Bahnlänge

von 4 Metern haben 7 Kunststoffkisten hängend Platz: 7 x 80 l = 560 Liter

Stauraum. Bei voll ausgenutzen 7 Bahnen sind das maximal 3.920 Liter

zusätzlicher Stauraum. Bäm.

Wenn die Kisten zu schwer sind, kann

ich einfach sechs statt vier Halteklötzchen nutzen. Ach ja, und oberhalb des

abgehängten Garagentorantriebs passen keine 80 l Kisten, sonder nur 60 l

Kisten.

Fazit: Sehr gute Lösung. :-)

28.10.2022 "Tag des Flüchtlings" oder "Tag derer, die in Sicherheit leben wollen."

Hier ein weiter Beweis über die Macht der Sprache (Morgenandacht

vom 30.09.2022 im Deutschlandfunk von Jula Well):

#offengeht: Die interkulturelle Woche feiert die Vielfalt unserer Gesellschaft – schon seit 1975 und auf Initiative der Evangelischen, der Katholischen und der Griechisch-Orthodoxen Kirche. Wer mitmacht, setzt sich ein für Menschenrechte, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie und stellt sich gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Heute, am »Tag des Flüchtlings«, geht es um die Situation von Menschen, die ihr Heimatland verlassen und sich in Sicherheit bringen müssen.

Das ist ein wichtiger Tag, doch stoße ich mich an seinem Titel. Den Begriff »Flüchtling« finde ich immer sehr problematisch.

Zugegeben, juristisch erfüllt der Begriff »Flüchtling« einen existenziellen Zweck. Die Genfer Flüchtlingskonvention regelt verbindlich, wer als Flüchtling gilt. Der Flüchtlingsstatus ist ein Ergebnis des humanitären Diskurses des 20. Jahrhunderts und hat bis heute zum Schutz von weit über 50 Millionen Menschen beigetragen hat. Die Zuordnung zur Kategorie Flüchtling rettet Leben.

Der Begriff »Flüchtling« erzeugt aber auch bestimmte Bilder in den Köpfen der Menschen. Schon die kleine Wortendung -ling spielt dabei eine große Rolle. In der deutschen Sprache bezeichnet die Endung -ling Kleines oder Junges, beispielsweise den Däumling oder Zögling. Oder sie wertet ab, wie mit den Bezeichnungen Emporkömmling oder Wüstling. Oft hat die Endung ‑ling eine passive Komponente, wie beim Schützling.

Auch beim Begriff Flüchtling sorgt sie für einen abschätzigen Beiklang. Die Wucht des Begriffs Flucht wird durch die Endsilbe geschmälert und der Begriff »Flüchtling« tendiert dazu, die Notlage und die Betroffenen zu verniedlichen und herabzuwürdigen. Vor dem inneren Auge entsteht das Bild einer deformierten Kreatur: missgestaltet, kriechend, hilflos. Das Substantiv Flucht ist ebenfalls problematisch. Es ist negativ besetzt. »Nach unserem […] Sprachempfinden ist Flucht immer ein Zeichen von […] Feigheit. Der Tapfere flieht nicht, der Tapfere hält aus.« Der Bezeichnung »Flüchtling« liegt damit auch das Bild des Feiglings inne.

Nicht in dieses Bild passen Menschen, die in einem gehobenen Mittelklassewagen ihr Land verlassen und mit dem neuesten Handy telefonieren. Die ihre Kinder per Zoom am Unterricht im Herkunftsland teilnehmen lassen und selbstbestimmt und aktiv zu Behörden gehen, um Hilfe zu beantragen, oder nach Hause reisen, weil sie Ehemänner, Mutter, Vater, Großeltern oder Geschwister seit Monaten nicht mehr umarmt haben. Darin hat Friedrich Merz ein Problem gesehen – anders als die Bundesagentur für Arbeit, die für Sozialleistungen zuständige Behörde. Und Merz hat das, was die nach Sicherheit Suchenden tun, Sozialtourismus genannt.

Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es in der Bibel. Du sollst Gott nicht in deine menschlichen Fantasien einpferchen, sollst Gott nicht festlegen. Dieses Gebot halte ich auch in Bezug auf Menschen für wichtig: Du sollst dir kein Bildnis machen, das Menschen darauf festlegt, deformiert und passiv zu sein. Du sollst dir kein Bildnis machen, das anderen Lebendigkeit und Autonomie abspricht. Und: Du sollst anderen kein Bild zeichnen, das Menschen in Not pauschal Schlechtes unterstellt – schon gar nicht ohne ordentlichen Nachweis und gewiss nicht mit dem Unwort des Jahres 2013.

Unsere Sprache spielt eine wichtige Rolle. Sprache ist mächtig. Sprache produziert innere Bilder. Sie vermag zu inkludieren und zu exkludieren. Sie kann achten und missachten.

Den »Tag des Flüchtlings« würde ich deshalb anders bezeichnen: Heute ist der Tag derer, die in Sicherheit leben wollen. Die Unterscheidung zwischen »denen« und »uns« fällt damit weg und vor dem inneren Auge entsteht das Bild von Menschen, die aufrechten Ganges einer besseren Zukunft entgegengehen. #offengeht. Danke an alle, die uns das zeigen!

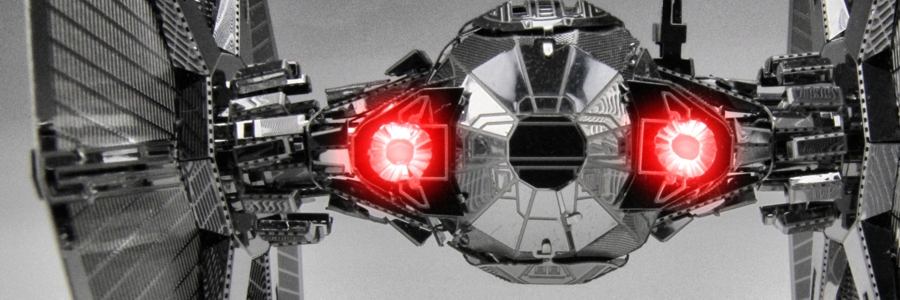

13.08.2022 Transport Security Officer Nazi Uniform

Dieses "Kostüm" sollte nicht auf öffentlichen Auftritten zu sehen sein,

da es zu stark an Naziuniformen erinnnert. Ich vermute gar begründet, dass es

bevorzugt von Mitgliedern getragen wird, die hier eine Möglichkeit sehen,

unsanktioniert und mit fadenscheiniger Begründung ihre politischen Präferenzen zur Schau zu stellen. Ich lehne

Veranstaltungen und Fotos zusammen mit diesem Transport Security Officer

(das Kostüm war im schwachen Film Solo - A Star Wars Story, 2018, zu sehen)

ab.

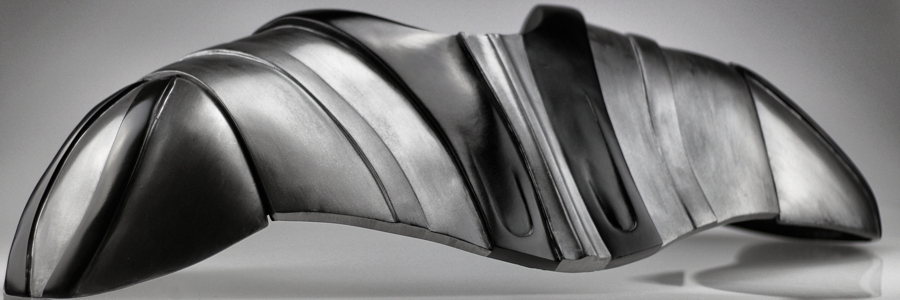

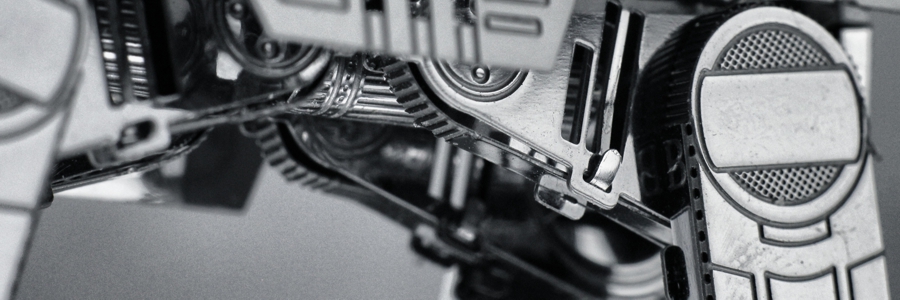

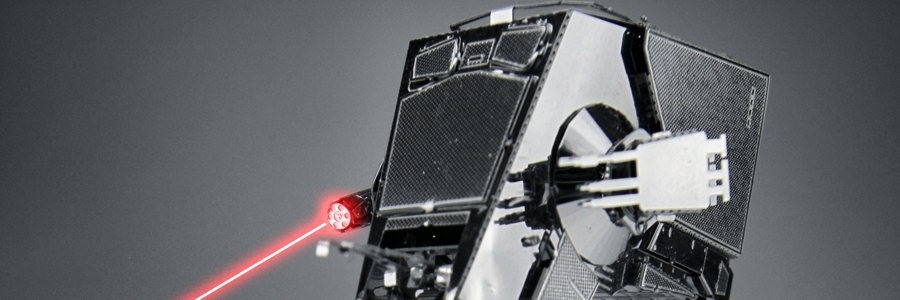

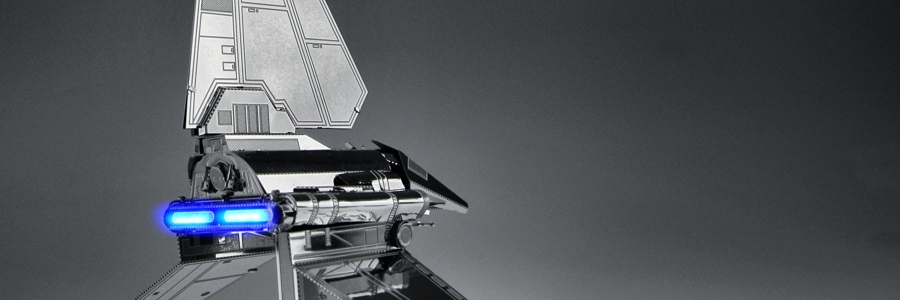

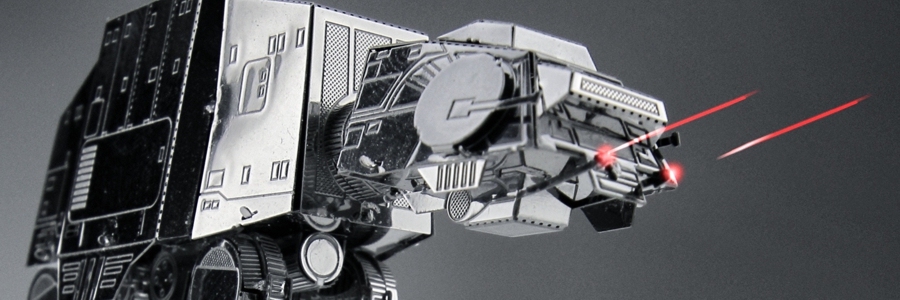

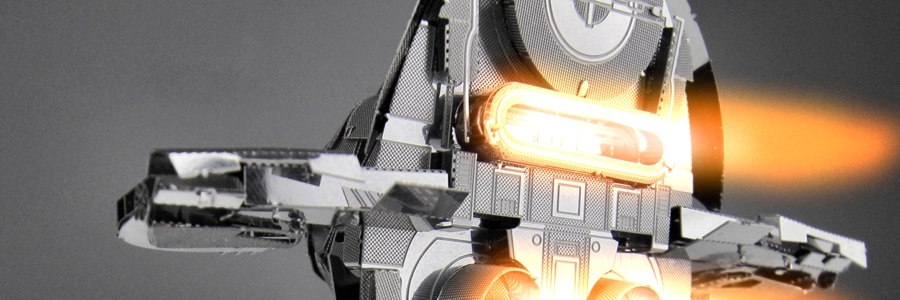

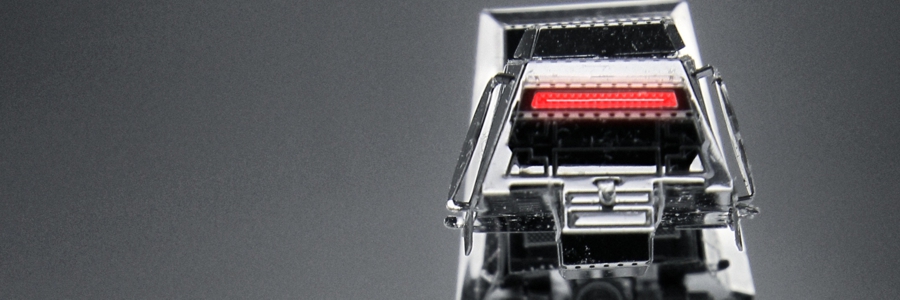

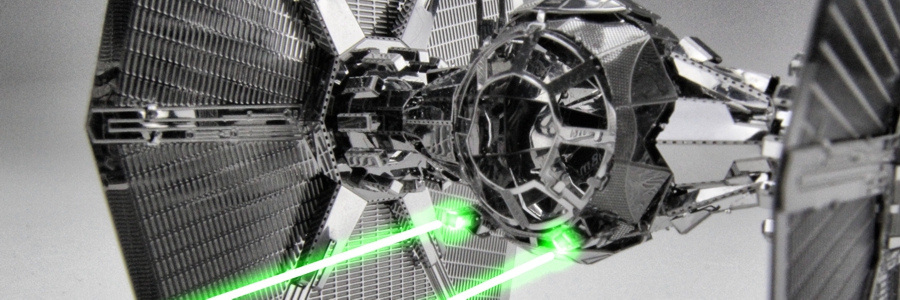

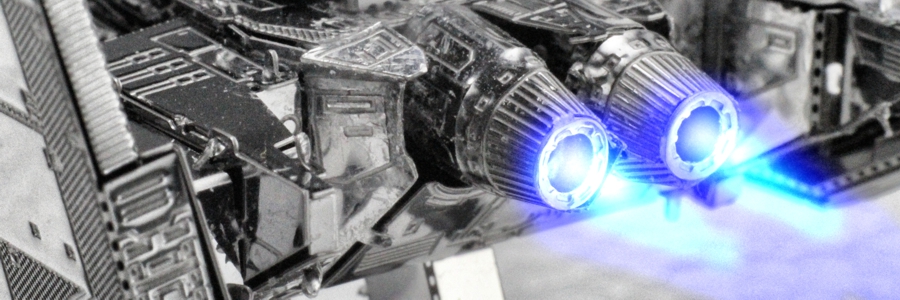

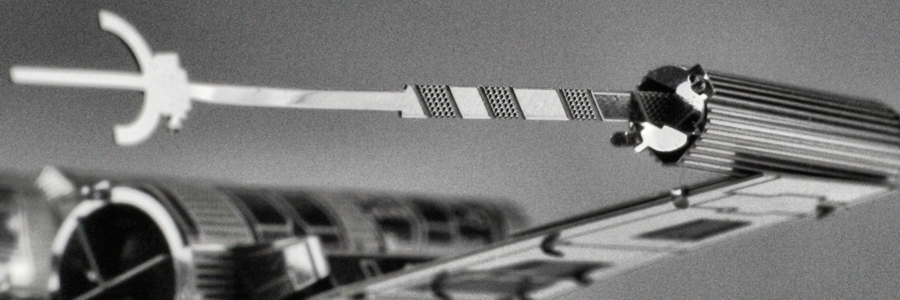

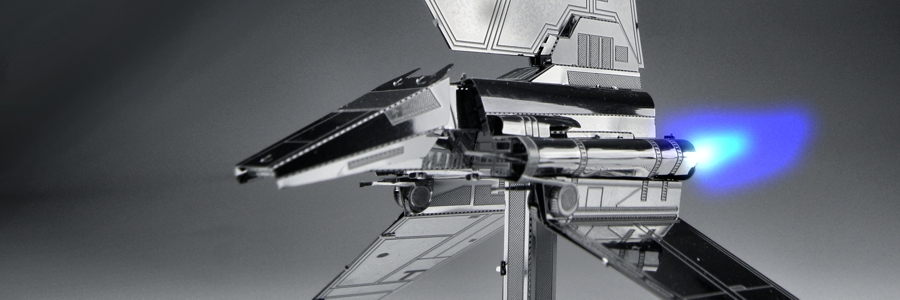

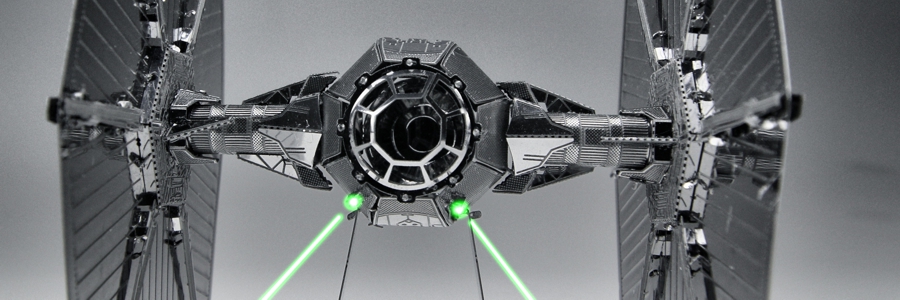

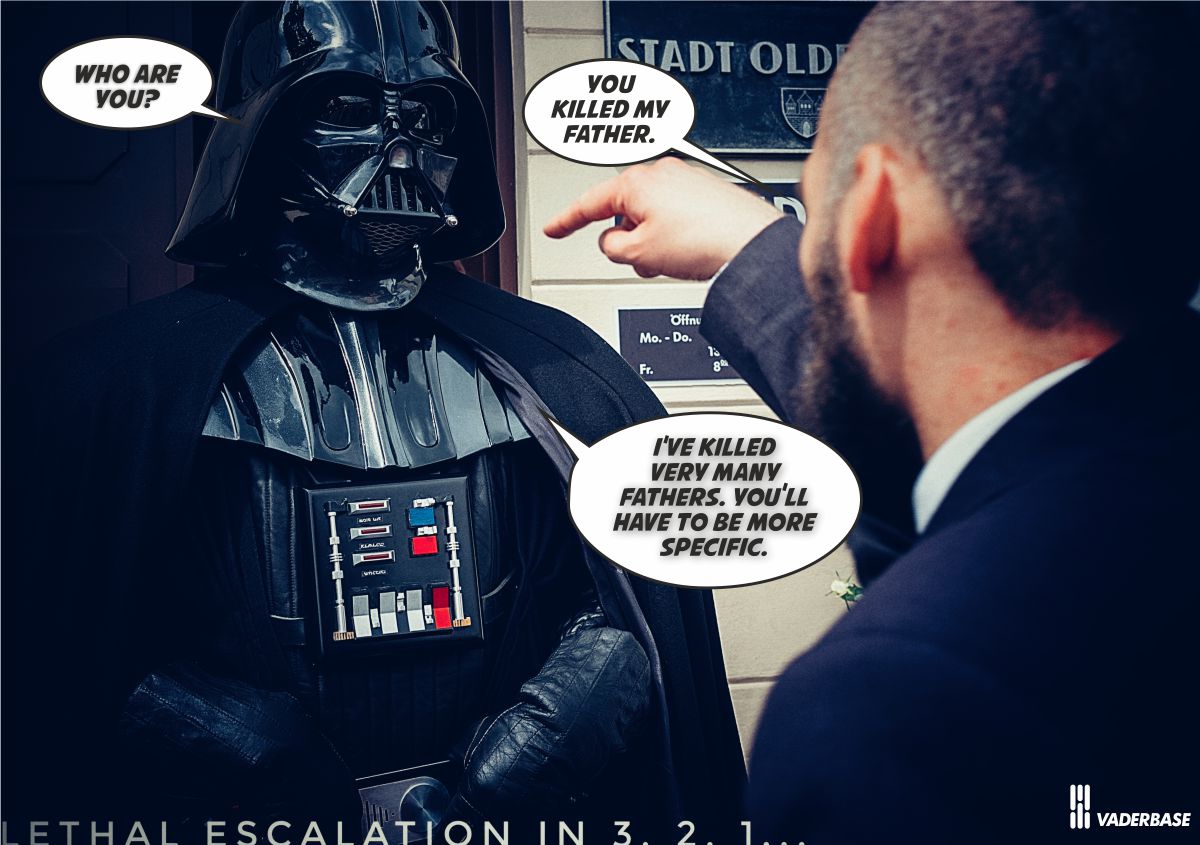

12.08.2022 Einsatz in vier Wänden: Trooping/ Auftritte hot oder flop?

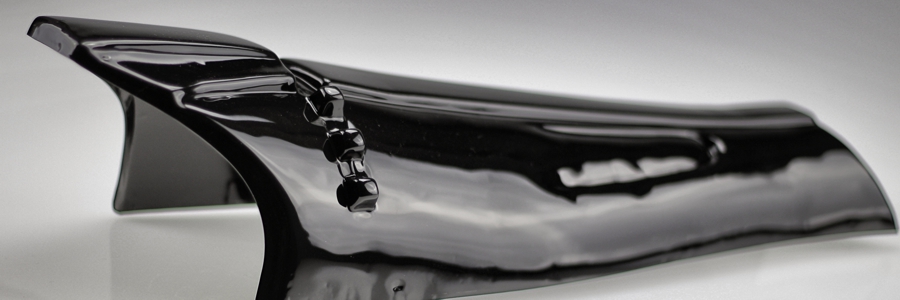

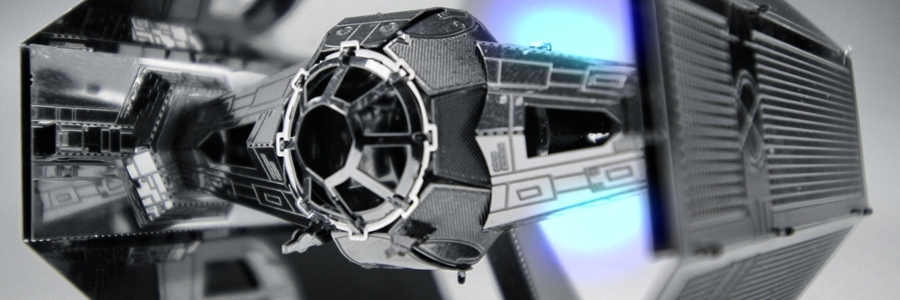

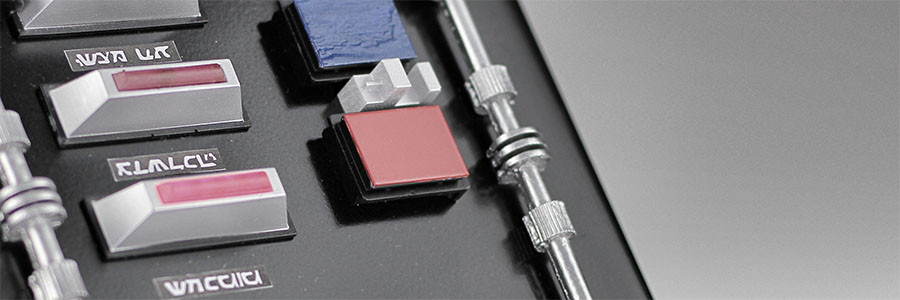

Das Kostüm ist extrem teuer, außerordentlich empfindlich und bedarf

regelmäßiger Wartung (Nähte, Reinigung, Details, Elektronik, Elektrik). Es

handelt sich um einen Charakter, der im Weltall auftritt und daher ist ein

glänzendes, steriles, kühles und künstlich beleuchtetes Ambiente notwendig.

Auch der Tranport sowie das Anziehen & Ausziehen ist mit Aufwand verbunden.

Das Tragen des Kostüms ist selbst unter günstigen Bedingungen (kühl,

schattig, eben) eine körperliche Belastung, da es enorm warm und schwer ist.

Zudem ist die Sehfähigkeit eingeschränkt und somit werden Treppen und

Unebenheiten im Boden wie z.B. eine Kante eines Gullideckels zu einer

Stolpergefahr, die im Kostüm üble Folgen haben kann.

Daher sind

Veranstaltungen, Einsatzorte und Zweck des Einsatzes wichtige Faktoren.

Was gut geht sind Veranstaltungen mit dezidierten Fans von Science Fiction,

Krieg der Sterne, Star Wars. Als Orte sind geeignet Hallen, Freizeitparks,

Hotels, geschlossene Gebäude. Ein großes Publikum ist klasse, da hier eine

Abfolge von neuen Kontakten möglich ist. Wenn es sich nur um ein Publikum

handelt, das nur aus wenigen Personen besteht, nutzt sich die anfängliche

Faszination schnell nach wenigen Minuten ab und die Zeit wird lang. Daher

ist bei Besuchen auf Hochzeiten, Geburtstagen, Krankenhäusern,

Pflegeeinrichtungen und Hospizen eine straffe Planung notwendig, um den Spaß

hochzuhalten in einer kurzen Zeit von zehn Minuten.

Was ich ablehne, sind

themenfremde Orte, die überwiegend von Menschen besucht werden, die

keinerlei Begeisterung für das Sujet erwarten lassen: Promotion im

Supermarkt oder Kaufhaus, Auftritte bei Stadtfesten, Gartenanlagenparks,

Zoos und Tierparks. Zudem sind Außenauftritte auf unbefestigten Wegen wegen

des Staubs und Schmutzes katastrophal für den Wollmantel, die Wollrobe, die

Stiefel, die mit Autolack lackierten Hochglanzteile wie Helm und Panzerung

und einfach alles am Kostüm. Fotoaufnahmen in Tech-(Noir)-Gebäuden sind top,

Aufnahmen im Wald, am Strand, im Garten, auf dem Rasen und anderen

Naturstandorten lehne ich ab. Es ist ja schließlich Darth Vader und nicht

ein Hobbit. Im Sommer draußen und im Sonnenlicht ist die Temperatur im

Kostüm auch zu hoch, auch kommen nur Einsätze in Frage, die einen besonderen

Hintergrund haben.

11.08.2022 Warum Wasserbetten eine Lüge sind und eine Gesundheitsgefahr darstellen

Wasserbetten sind toll: keine durchgelegenen Matratzen

mehr, die alle paar Jahre ausgetauscht werden müssen, weil der Schaumstoff

oder die Taschenfedern abgenutzt sind. Kein Staub und keine Milben,

die sich im weichen Material verstecken können. Schön warm

durch extra strahlungsarme Heizung und gut für den Rücken,

da sich die Wasserbettmatratze flexibel an den Körper anschmiegt. Die

Plastikhülle, in die das Wasser gefüllt wird (mehr ist so ein Wasserbett ja

nicht), enthält keine Phthalate und keine

Weichmacher und alles ist total bio, ergo und grün. Wunderbar.

Aber leider belog mich mein Wasserbettenhändler. Ich kaufte ein kackteures

Riesenwasserbett auf Maß mit allen Extras für ein paar Tausend Euro (auf

persönliche Empfehlung eines Bekannten). Es wurde sehr servicestark sogar

aufgestellt und befüllt bei mir zu Hause von dem Händler. Dann gab es noch

die Instruktionen: alle paar Monate Wasser auffüllen und "Conditioner"

einfüllen. Dazu mit "Pflegetüchern" die Wasserbetten-Folie

von "scheuerndem Staub, Hautschuppen und Schweiß reinigen"

und "Pflegecreme" großzügig auftragen. Das habe ich ein

paar mal gemacht aber diese großflächige Wischerei und Eincremerei nervte

mich dann doch und ich kaufte noch einen zusätzlichen "Top-Liner",

der als Staubschutz fungieren sollte. Dadurch kommen kein

Staub, Körpersalz oder Hautschuppen mehr auf die Vinylfolie/ den

Wasserbeutel und ich spare mir die Putzerei.

Nach ein paar Monaten

brauchte ich mehr von dem "Conditioner" und kaufte diesen arglos wie gewohnt

beim mich belügenden Wasserbettenverkäufer. Der mich belügende Verkäufer

notierte wie immer meinen Namen und das Kaufdatum um "die Garantie

sicherzustellen". Diesmal kaufte ich aber wie gesagt ja nur den

"Conditioner" und nicht wie sonst die "Pflegetücher" und "Pflegecreme". Der

mich belügende Verkäufer fragte mich dann überraschenderweise sehr

penetrant, wieso ich nur Conditioner kaufe und forderte mich auf, auch

Tücher und Creme zu kaufen. Als ich erklärte, dass ich die Tücher und Creme

nicht mehr so oft benötige, da ich bei ihm ja den kackteuren Top-Liner

gekauft und angebracht habe, der Staub etc. verhindert, bestand

der mich belügende Verkäufer dennoch darauf, dass ich

Tücher und Creme kaufen und anwenden müsse, da "sonst die

5-Jahres Garantie auf Dichtigkeit des Wasserbetts nicht

aufrechterhalten werden kann". Das ergab für mich so gar keinen

Sinn.

Eine schnelle Recherche und Rücksprache mit dem Hersteller

der Tücher und der Creme lieferte mir jedoch schnell die Erklärung: sowohl "Pflegetücher"

als auch die so putzig frisch nach Zitrone duftende "Pflegecreme"

sind randvoll und hochkonzentriert ausschließlich aus Weichmachern.

Ich trage also unwissend pfundweise pure Weichmacher auf

die Vinylfolie auf, damit das Plastik länger geschmeidig bleibt und nicht

spröde wird. Dadurch hält das Plastik länger und der mich belügende

Verkäufer kann seine Kackgarantie sicherstellen, dass der Wassersack nicht

vorzeitig undicht wird. Weichmacher verursachen Krebs, Fehlbildungen

und sind erbgutschädigend. Dieses Zeugs durchdringt auch

Schutzhandschuhe mit Leichtigkeit.Toll.

Bonus-Mist:

Ich

wollte den Standort des Wasserbetts verändern und habe das

selbst vorgenommen. Dazu habe ich mir vom mich belügenden Händler eine Pumpe

geliehen und Conditioner gekauft. Der mich belügende Händler hat mich zwar

bedrängt, dass er das machen müsse wegen Qualität und Erfahrung und anderem

Quatsch, aber ich hatte keine Zeit für einen Termin und sah auch keine

Notwendigkeit, dafür erneut Handwerker ins Haus kommen lassen zu müssen.

Also Wasser abpumpen, Gestelle verschieben, Wasser

rein, Conditioner rein und fertig, Pumpe zum

Händler zurück und gut ist. Aber halt, was ist das? Nach einigen Wochen fing

es an, beim Bett zu stinken. Das Wasser

war gammelig geworden. Also dringt durch die

Folie nicht nur Wasserdampf (ich muss das durch die Folie

verdunstende Wasser ja regelmäßig auffüllen) sondern auch der Gestank/ die

Gestankmoleküle. Somit steht fest, dass durch die Folie

auch die Stoffe, die im Wasser sind,

hindurchdiffundieren. Als ich meinen mich belügenden Händler auf

das Stinkewasser ansprach, gab er an, dass man ja auch einen für mich bis

dahin unbekannten sogenannten "First Filler" beim ersten

Befüllen des Wasserbetts einfüllen müsste. Danach würde auch beim Nachfüllen

ein Conditioner reichen, aber die Wirkung des Conditioners allein sei nicht

ausreichend. Nachdem ich dann ja später auf die Weichmacher-Lüge

gestoßen war, habe ich dann mir mal angesehen, was im "First

Filler" und "Conditioner" enthalten ist an

Giftstoffen, die ich ja jede Nacht einatme und geradezu inhaliere

(wenn diese Chemikalien schön erwärmt zusammen mit dem Wasserdampf durch die

Vinylfolie entweichen): jede Menge gewässerschädliche, giftige,

organismentötende Verbindungen und sogar Brom (das ja auch

als Hängolin bekannt

ist).

TLTR:

die "Pflegemittel" enthalten puren, giften

Weichmacher. Der Verkäufer drängt auf Benutzung der Pflegemittel, da somit

die Garantie leichter eingehalten werden kann.

Die Wasserzugaben

"Conditioner" und "First Filler" enthalten extreme Gifte, die durch die

Vinylfolie austreten und eingeamtet werden.

10.08.2022 R-Type Delta (PSX/ Playstation 1) per Retroarch crashes

Ja, dieses Spiel sieht zunächst sehr grobschlächtig und unnötig auf

3D-getrimmt aus. Tatsächlich ist es eine ganz hervorragende R-Type-Variante

mit vielen liebevollen Effekten wie Unterwasser-Lichtreflektionen,

Luftblasen und Bussen, die von Schlangen-Horizontalbohrer-Robotern

in die Richtung des Spielers durch den Raum geworfen werden. Alles

interagiert: die Wasseroberflächen spritzen bei Beschuss oder Durchfliegen,

die Raketen haben eigene Flugmuster, Bienenkörbe hinterlassen rote Flecken

und sogar die Leitwerke des Sattelits fächern sich auf oder ziehen sich

zusammen bei rückwärts oder vorwärts gerichteter Bewegung des eigenen

Raumschiffs. Unglaublich. Das gleiche Maß an Sorgfalt wurde angelegt für

Gameplay, Leveldesign und Pacing. Dieses Spiel ist so gut, dass ich erwägte,

extra eine alte Playstation 1 und eben R-Type Delta zu

kaufen, da leider das Spiel jedesmal auf meiner SNES mini Classic auf Basis

von Hakchi und Retroarch crasht/ abstürzt/ resettet nach

dem Besiegen des Endgegners von Level 2 (eine Seegurke mit

einem Horroroktopus). Ich probierte alle Tricks wie Abschalten des

Röhrenraster-Overlays, andere Cores der PSX (PCSX1, ReARMed, UNAI, PEOPS,

NEON, Xtreme, Amped, FS in allen Variationen) oder andere Installationen

(Europe, US etc.) aber nach Ende von Level 2 war stets: crash, blackscreen,

reset. Ein Löschen des PSX-BIOS-Dateien (scph5500.bin, scph5501.bin und

scph5502.bin) habe ich erwogen, aber verworfen, da die ja die Emulation

perfekt beschleunigen und auch funktionieren.

Die Lösung:

select + start drücken, einen State-Slot wählen und save state ausführen.

Dann einen load state vornehmen und ab sofort läuft das

Spiel wie eine Eins.

09.07.2022 beste Beschreibung der Bild-Zeitung aller Zeiten

Der Philosoph Günther Anders beschreibt schon 1956 in

seinem Hauptwerk "Die

Antiquiertheit des Menschen":

"Das Hauptverhängnis unseres

heutigen Daseins heißt: Bild. Verhängnis deshalb,

weil heute Bilder nicht mehr als Ausnahmen vorkommen, weil wir von Bildern

vielmehr umstellt, weil wir einem Dauerregen von Bildern ausgesetzt sind."

Anders attestiert der Menschheit eine unheilbare Ikonomanie, eine

Bildgefräßigkeit, die Hirn und Augen verkleistert und auf

Dauer ein post-literarisches Analphabetentum züchtet. Die

Ursache der schleichenden aber unausweichlichen Verdummung

liegt in der Punktualität, im Inselhaften der Bildinformation. Bilder, so

argumentiert Anders, machen im Unterschied zu Texten keine

Zusammenhänge sichtbar. Sie verkürzen das Verstehen auf bloßes

Sehen, zeigen lediglich Weltfetzen, isolierte Momente, die in ihrer

unmittelbaren visuellen Wirksamkeit stecken bleiben. Am Ende erzeugt die

Ikonomanie ein passives Voyeurtum, das uns nur

vorgaukelt, informiert zu sein. Über kurz oder lang führt das

inflationäre Abbilden der vermeintlichen Wirklichkeit zur Entwirklichung der

Welt: Wir ersetzen unsere eigene Wahrnehmung durch visuelle Surrogate. Erst

überlagern die Bilder die wahrgenommene Welt, dann lösen sie die

Wirklichkeit auf in Reihen zusammenhangloser Momentaufnahmen,

die kein Ganzes mehr ergeben. Am Ende der apokalyptischen Vision verwandelt

sich der Mensch in jene Bilder, die er von sich und seiner Welt entworfen

hat.

Günther Anders besorgter Blick auf die Invasion der Bilder ist

erstaunlich hellsichtig, ihr ungebremstes Wuchern und digital

gedüngtes Aufschießen konnte er aber nicht stoppen. Unser

Bildverbrauch explodiert, knackt Jahr um Jahr neue Rekordmarken und ersetzt

vielfach schon probate Kulturtechniken wie das Lesen.

Quelle:

Homo pictor - Der Mensch und die Bilder, von Simon Demmelhuber.

hier

das ganze Script.

03.07.2022 Donkey Kong Arcade (1981) Tipps & Tricks

Ich habe eine SNES Mini Classic mit allerlei Arcade- und

Konsolenklassikern aufgeübscht (Arcadeoriginale, Atari VCS 2600, C-64,

Playstation 1, NES, SNES, Sega Master System, Sega Mega Drive, Dreamcast, PC

Engine, NeoGeo, um in den Pausen auf der Arbeit den jungen Kollegen beim

Highscore-Wettkampf mal zu zeigen, was damals für eine harte Gangart üblich

war auf den Systemen. Ich habe natürlich alle Highscores inne und

in der Kreidetafel-Hall-of-Fame prangen nur meine Initialien

(Raiden [die noch härter Version der PC-Engine], Chelnov, Hang-On, Mario

Bros., Moon Patrol, R-Type, Root Beer Tapper [ok, hier wurden zur Ausnahme

einmal die N.H.-Initialien geduldet], Donkey Kong und Galaga 88). Während

meines Urlaubs erdreisteten sich zwei Newcomer einfach, ein neue Spiel auf

einer Blanko-Highscore-Tafel zu hieven und sich qua meiner Abwesenheit

sogleich auch mit den eigenen Initialien zu manifestieren (die Formulierung

'verwigen' ist hier nicht angebracht, solange ich mitspiele): Pac Man. Ok,

folks, challenge accepted. 12 K wurden zu 18 K, ein weiterer Kollege schob

den Score dann auf 22 K und ich sah mich genötigt, Tutorials und

Fachliteratur zu studieren um schließlich nach drei Wichen mit 152 K alle

Mitstreiter zu demütigen und die Moral zu atomisieren. Der sehr

junge,ehrgeizzerfressenee 22 K Pac Man Kollege jedoch nahm den

Fehdehandschuh auf und übertrug den Krieg auf ein neues, vom ihm gewähltes

Schlachtfeld: Donkey Kong. 18 K, 40 K, 50 K und die Platz auf der Tafel war

fast täglich neu zu beschriften. Schließlich knallte er mit 100 K und Level

4 ersteinmal einen Wert ins Kontor, an dem ich wochenlang zu knabbern hatte.

Mehr als 92 K gelangen mir einfach nicht. Er legte nach auf 111 K und gab

an, mittels hartem Point-Pressing (alle Punkte, Extras und Hüpfpunkte

mitnehmen und strategisch innerhalb der 4 Levels sterben) das erreicht zu

haben ganz ohne jedes Tutorial. Na toll. Ich hatte wie besessen geübt und

alle Tutorials angesehen, die ich finden konnte. Nun endlich ist es mir

heute gelungen, den 4. Screen des 5 Levels zu erreichen und 118 K zu

erreichen. Es war ein sehr harter Weg. Donkey Kong ist viel komplexer,

fummelieger, frustrierender und nerviger, als ich es mir vorstellen konnte.

Hier mein hart erarbeitetes Wissen über die orignale, japanische Version (4

Screens bilden einen Level: Fässer-, Förderbänder-, Aufzüge-,

Bolzen-Screen):

1.) wenn Jumpman (Super Mario) auf einer Leiter im

Fässer-Screen steht und mit einer Hand das rote Gitter berührt,

fallen keinerlei rollende Fässer die Leiter herunter und

Mario ist dort sicher. Aber die gerade nach unten fallenden Fässer, die

zick-zack-nach unten fliegenden Fässer und die Flammen können nach wie vor

Mario erwischen. Dieser Tipp gilt wohl nur für die amerikanischen Version,

die ich spiele: die Screenabfolge ist immer gleich, zumindest bis Level 5.

Es gibt aber wohl unanhängig von der Länderversion eine schwierige Version,

bei der die Fässer auch die Leitern herunterfallen, wenn Mario/ Jumpman das

rote Gitter mit der Hand berührt. Gott bewahre, dass ich das auch noch

lernen müsste... das wäre ja nochmal schwieriger zu bewältigen.)

2.) Mario kann über die Flamme springen

(das vermeide ich jedoch, da unsicher ist, wohin sich die Flamme bewegt).

3.) Wenn Mario sich den Fässern entgegenbewegt, fallen

diese viel häufiger die Treppe herunter.

4.) die

Flammen im Förderbänder-Screen erscheinen auf der

Seite, auf der sich Mario gerade befindet.

Das Aufzüge-Screen ist spätestens ab Level 4

die Hölle, da die Sprungfedern superviele Schwierigkeiten machen:

in Level 1 kann man an der dritten Spitze des roten Gitters

warten, bis eine Feder über Mario fliegt und dann einfach die Treppe

heraufflitzen, um diesen Screen zu schaffen.

In Level 2

warten man an der dritten Spitze und läuft, sobald eine Feder über Mario

ist, nach links bis zur gelben Aufzugsplatte. Eine Spitze nach rechts kann

man sich hinstellen und mit der nächsten Feder die Leiter hochflitzen.

In Level 3 muss man eine Feder abwarten, die zwischen den

Beinen von Donkey Kong landet ("lange Feder" im Sinne einer

Feder, die einen langen Weg zurücklegt und somit mehr Zeit vergeht, bis die

nächste Feder kommt), um von der dritten Spitze aus wartend auf die gelbe

Aufzugsplattform zu laufen. Eine Spitze rechts daneben ist der Startpunkt,

um bei der nächsten langen Feder die Leiter hochzuflitzen.

Level 4 ist dann richtig fordernd

(danach wird es nicht mehr wesentlich schwerer, hoffe ich):

Auf

der dritten Spitze auf eine kurze Feder warten (also eine

Feder, die beim linken Fuß von Donkey Kong (also Donkey Kongs rechter Fuß)

landet), dann eine Spitze nach links gehen und sobald die

kurze Feder über Mario ist, auf die gelbe Auszugsplattform

laufen. Eine Spitze rechts davon ist wie immer der Startpunkt, um dann bei

der nächsten langen Feder die Leiter hochzulaufen.

Aber Achtung: wenn auf die lange Feder direkt eine weitere

lange Feder folgt, erwischt sie Mario auf der

Leiter und ein Leben ist weg. Also muss man entweder viel

Glück haben oder kurz vor der Leiter schauen, ob eine kurze oder lange Feder

folgt und entsprechend hoch- oder zurücklaufen. Das ist wirklich nicht soooo

leicht und bisher schaffe ich es gerade irgendwie, Level 5 zu erreichen mit

viel Glück: diese lange Feder-Prüfung und Abbruchroutine

habe ich noch nicht drauf. Aber egal, Hauptsache, ich habe den Highscore.

Bäm! :-)

03.05.2022 Characterlenses blogspot

https://characterlenses.blogspot.com/2021/09/review-of-1950s-helios-40-85mm-f15-40.html

Review of the 1950's Helios-40 85mm F1.5 (Гелиос-40)

Hier eine schöne Bestätigung, dass es sich bei dem Riesentrumm eines Objektivs tatsächlich um eine sehr einzigartige Kombination aus Fehlern und Charakter handelt.

24.04.2022 Canon EOS 100D white mit dem Bokeh Monster Helios 40 85mm f/1.5

20.04.2022 Helios 40 f/1,5 85 mm Red P

17.04.2022 Helios 40 85 mm 1,5 Silver - You've Come A Long Way Baby

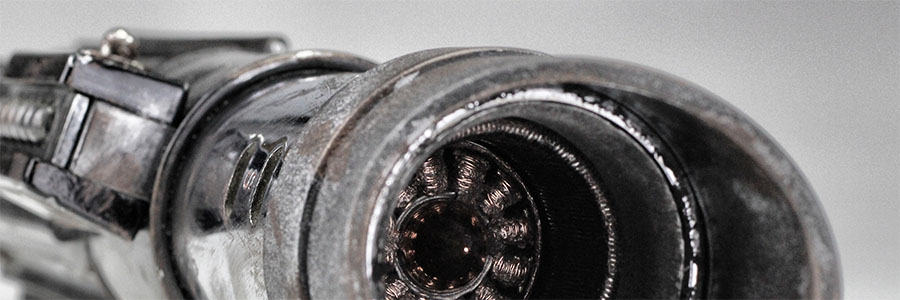

Ich habe mir zum Geburtstag ein mich sehr ansprechendes Objektiv gegönnt: ein altes, wahrscheinlich aus dem Jahr 1957 stammendes Helios 40 Objektiv, das aussieht, wie aus der Weltraumforschung mit all dem glänzenden Metall. Es war brutalst teuer, aber dafür soll es ein adäquater Nachbau des Carl Zeiss Jena Biotar 75mm f/1.5 sein und ein einzigartiges Wirbelbokeh in den Hintergrund zaubern. Es scheint wirklich für den Weltraumaußeneinsatz gebaut worden zu sein, denn es ist sehr massiv und schwer mit über einem Kilogramm Gewicht (und damit satt doppelt so schwer wie das Carl Zeiss Biotar). Aus Russland bekommt man es aktuell gar nicht wegen des bekackten Kriegs und der Zustand der Objektive ist häufig sehr zweifelhaft. Moldau und Ukraini scheiden auch nahezu aus als Quelle aktuell. Dazu kommen Versand, massig Zoll und Abwicklungskosten. Ganz wichtig hier bei meinem Fang: eine sehr frühe Serienummer (002267) und eine rote Markierung in Form eines П (der russische Buchstabe, der unserem 'P' entspricht). Die rote Buchstabenmarkierung wurde entsprechend der Carl Zeiss Jena Biotar 75 mm Vorlage übernommen, die den Buchstaben 'T' trug, um auf die bessere Beschichtung der Gläser hinzuweisen in Form der Transmissionsschicht, die durch gegenphasige Amplitudenveschiebung eine Interferenz erzeugt und somit trotz doppelter Reflexion tatsächlich die Reflexionen stark reduziert.) Also her mit dem vermeintlich überteuerten Ebayangebot des "Profihändlers" Foto Fina. Was wurde da nicht alles zugesichert: "

Gegenlichtblende Lifehack für das alte Helios 40 85 mm 1,5 mit 66 mm Duchmesser

Das Objektiv hat ein sehr exotisches Filtergewinde: 66 mm Durchmesser mit 0,75 mm Steigung- das ist ein Problem, da die Linsen in der Konstellation und Beschichtung bei Gegenlicht zu extremsten Blendenflecken neigen. Eine Gegenlichtblende ist also sowohl Innen als auch Außen absolut notwendig. Aber es gibt keine. Eine Streulichtblende/ Lens Hood mit 67 mm Durchmesser könnte ich am Gewinde etwas abschleifen und reinwürgen oder vielleicht eine flexible aus Gummi oder selbstgebaute aus Pappe benutzen aber alle diese Lösungen sehen nicht angemessen aus an diesem eleganten Traum aus silber glänzendem Metall. Ich bekam jedoch in der Helios 40 Facebookgruppe den tollen Tipp, dass ich einfach die eigentlich heutzutage nutzlosen drei Farbfilterlinsen dafür nutzen kann: einfach die innenliegenden Gewinderinge herausschrauben, die Gläser entnehmen und dann die drei Filterhalter flugs aufeinanderschrauben und vorne am Objektiv anbringen. Perfekt. Das sieht sehr gut aus, sitzt fest, funktioniert wie gewünscht und ist sogar in der Länge variabel.

16.04.2022 Emio The Edge Super Joystick für SNES mini Classic und NES mini

Dieser Joystick hat nun alle Knöpfe des SNES-Pads ordentlich aufgereiht und statt einer Turbotaste, die mittels Drehreglers in der Frequenz verändert werden kann, ist tatsächlich für jeden der sechs Knöpfe eine separate Turbo-Taste vorhanden, die einzeln jeder Taste die Dauerfeuerfunktion verleiht. Ich bin etwas irritiert, dass hier keine Frequenzanpassung möglich ist, aber es ist ohnehin für mich ohne Belang, da ich die Actiontitel, die regelmäßig von Dauerfeuer profitieren, auf der für Shooter ja unegeeigneten, weil technisch arg schwachbrüstigen SNES gar nicht mag (ich bevorzuge die Spielhallenoriginale oder die PC-Engine oder die Neo-Geo). Dennoch habe ich mir diesen Riesenjoystick aus den USA schicken lassen, da ich einen Joystick in der Vierwege-Vorzugskonfiguration vorhalten wollte (den The Edge Emio NES Joystick, der einem Nintendo NES Advantage von Asciiware 1987 gleicht) und einen weiteren mit klassischer Achtwegekonfiguration. Also habe ich dann diesen Riesenjoystick bestellt, zumal dieser ja eben auch alle sechs Knöpfe der SNES und nicht nur die beiden der NES beinhaltet. Große Überraschung: der Emio Super Joystick, Modell IUI001146, ist sehr viel besser als der NES Advantage: die Mikroschalter haben jetzt alle einen Hebel installiert, so dass die Auslösung noch präziser von statten geht. Zudem ist der Joystick härter zentriert: der weichere NES mini Joystick zeigt Fehlfunktionen/ Fehlsteuerungen, weil der Joystick, wenn ich ihn mit Schwung loslasse, in die entgegengesetzte Richtung zurückfedert und den entsprechend entgegengesetzten Mikroschalter auslöst. Dieses Verhalten ist für Pac Man fatal. Zwar kann ich, wenn ich um dieses Problem weiß, darauf Rücksicht nehmen, aber es ist dennoch viel komfortabler mit dem SNES Super Joystick von Emio zu spielen, da dieser diese Falschsteuerungen nicht zeigt, selbst wenn ich ím Eifer des Gefechts den Joystick einmal losschnellen lasse. Die Ablagefläche für die recht Hand ist riesig und sehr bequem. Volle Empfehlung also für diesen deutlich besseren Joystick, der übrigens auch ohne den peinlichen Pin-Out-Korrektur-Adapter auskommt, mit dem der NES Joystick noch notdürftig geflickt werden musste. Nächster Schritt ist dann der nahezu orignale Spielhallen Joystick, der vier Mikroschalter mit Hebeln (das Arcadeoriginal arbeitet mit lautlosen und sehr schnell auslösenden Blattkontaktschaltern [leaf switch], aber für Pac Man ist die hohe Auslösefrequenz weniger wichtig als für Sportspiele. Puristen benmägeln jedoch die Geräusche) besitzt, die so angeordnet sind, dass nur vier Wege möglich sind und niemals acht Wege. Dazu ist der Hebel sehr kurz, die Hebelwege bis zur Auslösung sind viel kürzer als bei den NES und SNES Joysticks und die Zentrierung ist sehr fest. Davon verspreche ich mir noch präzisere und vor allem schnellere Eingaben für noch höhere Pac Man Rekorde. Ich werde einen weiteren SNES The Edge Emio Joystick als Basis für den Umbau des Spielhallenjoystick nutzen.

27.03.2023 Pac Man und Donkey Kong brauchen nur vier Wege statt acht

Warum spielt sich Pac Man so unsagbar hakelig, frustrierend und nervig

mit einem Joypad oder mit einem klassichen Joystick? Ständig bleibt das

gelbe Viech hängen, verpasst Abzweigungen nach oben und unten oder wechselt

in eine nicht gewünschte Richtung. Am Automaten hingegen flitzt der Puck Man

geschmeidig wiie gewünscht durchs Labyrinth ohne zu zicken oder zu haken.

(Ich sage ja nicht, dass es unmöglich ist, mit einem Joypad oder Joystick

Pac Man zu meistern, aber es fordert sehr viel mehr unnötige Konzentration

auf die Steuerung als auf das Spielgeschehen und nervt daher ungemein.).

Zunächst dachte ich nach der verkrampften Herumbrecherei mit dem Joypad,

dass ein klassischer Joystick Abhilfe schaffen würde, da so ein Hebel viel

mehr Weg zum Steuern erfordert und somit sicher leichter und vor allem

präziser das Manövrieren ermöglichen würde. Aber weite gefehlt: Auch der

Joystick "The Edge Joystick" Item No. 00136 von Emio extra für das NES

Classic Mini oder SNES Classic Mini bietet für Pac Man Frusthakelei deluxe:

Pac Man steuert sich nur bockig und nicht wie gewünscht. (Es liegt ein

scheinbar sinnfreier Adapter bei: der Stecker des The Edge Joystick für das

NES Classic Mini wird in den Adapter gesteckt, auf dem "Classic Edition

Adapter" steht, und dann in die NES Classic Mini gesteckt. Das ist

notwendig, da ohne den Adapter, also wenn man den Stecker des Teh Edge

Joysticks direkt in die NES oder SNES Mini Classic Buchse steckt, es immer

wieder zu falschen Signalen/ zu langen Signalen kommt, wie ich entsetzt beim

Probespielen von Galaga 88 feststellen musste. Mit Adapter ist jedoch alles

perfekt.).

Wie kommt nun dieses bockige Verhalten von Pac Man zustande?

Der Pac Man Arcade Spielhallenautomat hat statt eines 8 Wegejoysticks "nur"

einen 4 Wege Jostick. Das erscheint logisch, da Pac Man ja auch nur diese

vier Richtungen benötigt zum Spielen (so wqie Donkey Kong). Aber Achtung,

hier lauert ein Missverständnis: ein 4 Wege Joystick bedeutet nur, dass die

vier Hauptrichtungen leichter angesteuert werden können, dei anderen 4

Richtungen sind nach wie vor möglich (aber etwas weniger leicht). Bei einem

8 Wege Joystick sind alle 8 Richtungen gleich leicht erreichbar. Was bdeutet

das nun genau? Die Programmierung von Pac Man berücksichtigt immer nur das

letzte Steuersignal, wobei wichtig ist, dass ein Signal ein Impuls ist, der

vom Betätigen des Richtungsschalters einmalig hervorgerufen wird. Wenn ich

nun nach rechts steuere, gibt es ein Signal für die Steuerung von Pac Man

nach rechts. Soweit, so gut. Nun rutsche ich aber ein wenig mit dem Joypdad

oder 8 Wegejoystick nach oben und löse den Schalter/ Kontakt nach oben aus,

während ich aber immer noch nach rechts gedrückt halte. Dieser Zustand

(rechts und oben gleichzeitig gedrückt) wird eigentlich von Spielen mit 8

Wegen als Richtung nach rechts oben oder eben diagonal rechts oben

interpretiert. Pac Man kenn aber keine diagonalen Bewegungen. Daher schnappt

sich Pac Man nur das letzte Signal und das lautet "nach oben". Wenn ich das

nun als Spieler sehe und aber nach wie vor nach rechts will, korrigiere ich

die Richtung und bewege den Joystick/ das Steuerkreuz wieder etwas weiter

nach rechts und weniger nach oben. Das Problem: wenn ich dabei ohne Pause

nach rechts gehalten habe, wird bei der Korrektur kein neues Signal erzeugt,

da der Kontakt nach rechts ja die ganze Zeit schon gehalten wurde. Resultat:

Trotz der Korrektur flitzt der gelbe Freak weiter nach oben, weil das ja der

letzte Impuls war, den das Programm erhalten hatte. Ein Katastrophe, die den

Spielspaß vernichtet.

Nun könne man einfach das Signal zerhacken und mit

1 Khz Frequenz wiederholen, dann gäbe es ständig neue Impulse, die

Korrekturen ermöglichen würden, Dazu müsste aber die Joystickhardware

geändert werden (z. B. mit einem

E-Limitator).

Die pragmatischere Lösung: der quadratische

Bewegungsrahmen wird um 45 Grad gekippt und jede Ecke führt nun direkt auf

eine der Hauptrichtungen zu. Dadurch wird beim verkrampften Steuern

automatisch der Weg in die Spitze geführt und somit sichergestellt, dass nur

einer der vier Kontakte geschlossen wird. Mit mehr Feingefühl und

Konzentration ist es dennoch nach wie vor möglich, eine der Diagonalen zu

erreichen (also zwei Kontakte gleichzeitig zu schließen). Ich habe die 4

Wege Konstellation mit einem 2D-Shooter (Raiden 2 DX) ausprobiert: die

Diagonalen sind spielbar, aber lästig. Der Shooter spielt sich in der 8 Wege

Konstellation natürlich besser.

Pac Man hingegen spielt sich mit der 4

Wege Einstellung fantastisch: schnell, präzise und die gewünscht rauscht die

gelbe Buffetfräse durch die Gänge und intuitiv läuft die Steuerung entspannt

und schnell ab. Ich kann mich nun ganz auf die Taktik und das Spielgeschehen

konzentrieren und muss mich nicht mehr mit verpassten Abzweigungen und

ungewollten Richtungswechseln herumschlagen. Genial.

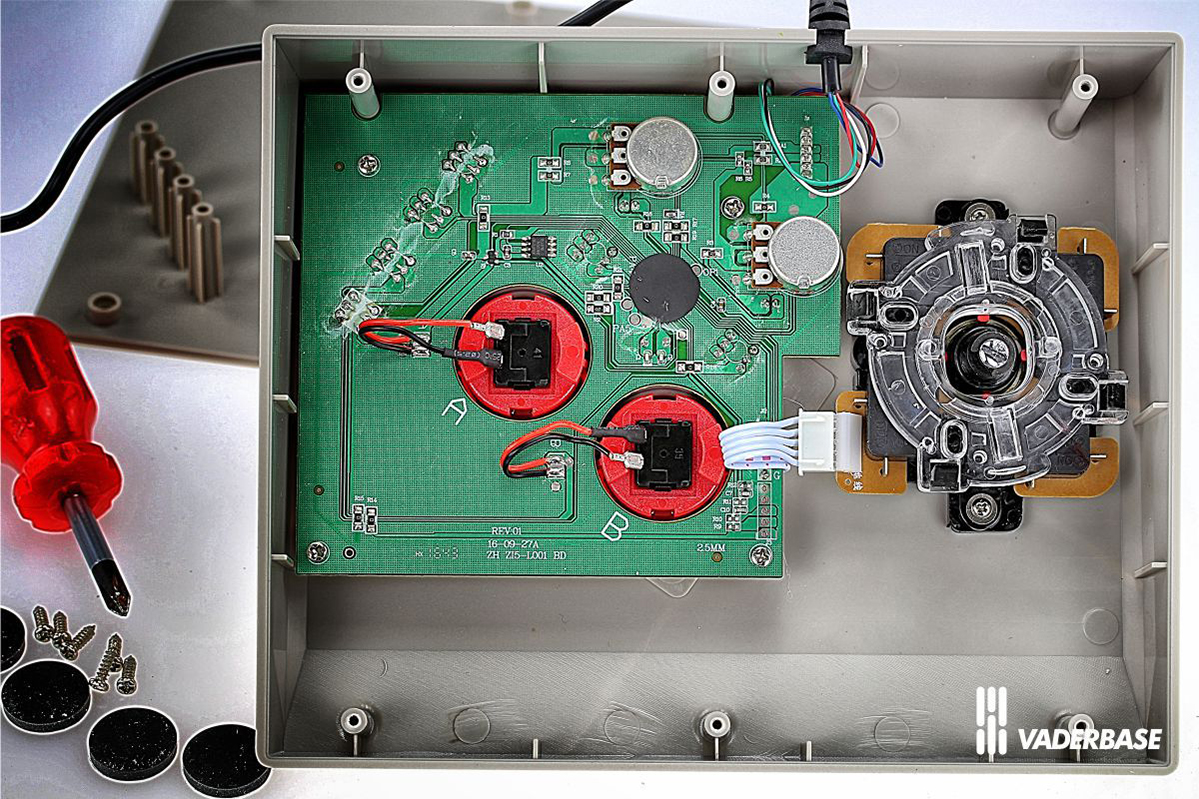

Der Joystick muss

nur einmal geöffnet werden (zwei Schrauben auf der Unterseite sind direkt

sichtbar, die anderen vier sind unter den aufgeklebten Gummifüßen), dann

ziehe ich die beiden hochstehenden Plastikstummel etwas nach oben (zu mir

hin) und drehe die Scheibe ein wenig, so dass die Stifte in der nächsten

Kerbe landen und verriegelt sind. Das erfodert ein wenig Kraft und ist

schwergängig aber die Alternative, die das gleichzeitige Lösen der vier

schwarzen Haltenasen beinhaltet, um dann die abgelöste, transparente Scheibe

von unten zu drücken (statt die Stifte zu ziehen) und zu drehen, gelang mir

nicht, da ich an den Haltenasen scheiterte.

der superstabile Joystick von Emio für das NES Mini Classic und eben auch für das SNES Mini Classic. Steelplay trifft es ganz gut: die Mikroschalten vermitteln stählerne Robustheit.

zwei Schrauben sind sichtbar, vier weitere sind unter den Gummipads.

alles sechs Schrauben des The Edge Joystick sind entfernt.

die stabilen Feuerknöpfe und die Potentiometer zur EInstellung des Autofire sind gut zu erkennen. Rechts die Mikroschalter und die 8 Wege und 4 Wege Joystickoption.

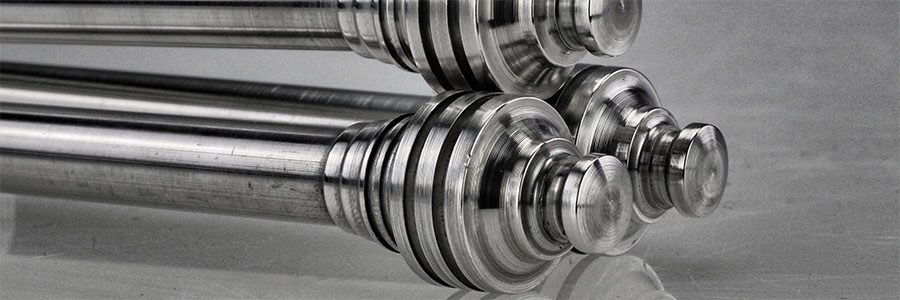

Die 8 Wege Konstellation des Joystick. Wenn ich verkrampft nach unten drücke, kann ich leicht nach links oder rechts wandern und einen zweiten Kontakt mitauslösen.

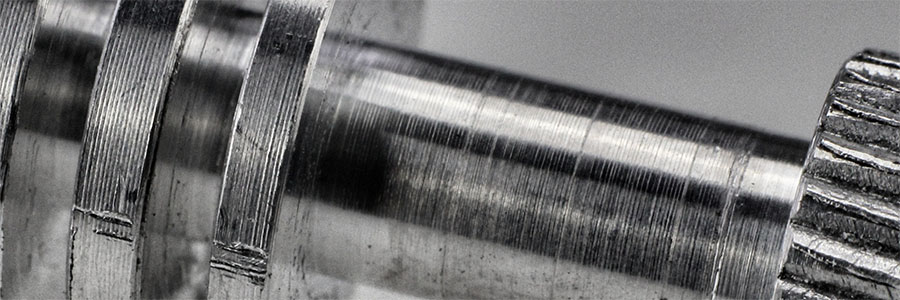

einer der beiden Haltestifte, die nach oben abstehen. Diese beiden, gegenüberliegenden Stifte ziehe ich nach oben und drehe dann mit etwas Gewalt die Scheibe um 45 Grad krachend bis der Stift in der nächsten Kerbe landet.

hier sind gut die weiteren Kerben zu sehen, in die ich die Stifte der Scheibe drehen kann.

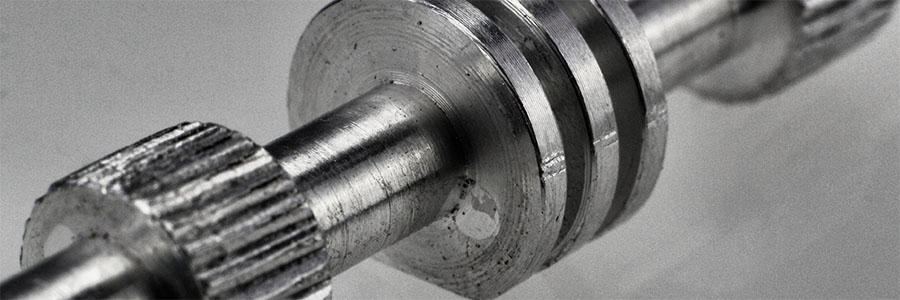

nun ist beim beherzten Ziehen des Joystickhebels nach unten gut zu

erkennen, dass die beiden schrägen Wände der Scheibe dafür sorgen, dass

ich zuverlässig unten in der Mitte lande und nur den Kontakt nach unten

auslöse. Es ist aber dennoch möglich, nach wie vor auch einen zweiten

Kontakt gleichzeitig mitauszulösen, wenn ich konzentriert und feinfühlig

vorgehe. Aber wenn es schnell und etwas gröber zugeht, gibts präzise und

intuitiv nur vier Richtungen. Eine geniale Lösung.

23.03.2023 Wie oft durchläuft der Arduino die Programmschleife pro Sekunde

Wie oft schafft es der Arduino, die Programmschleife pro Sekunde zu

durchlaufen? Das ist wichtig, um den exakten Moment zu erwischen, in dem die

Lichtschranke unterbrochen wird und das Signal an den Eingangpin des Arduino

sendet. Anfangs waren es wohl nur etwa vier Durchgänge pro Sekunde, was zu

Schwankungen und Aussetzern der Messung führte. Jetzt habe ich ja die

Display-Erneuerung reduziert und die Geschwindigkeit erhöht. Um nun

abzuschätzen, wie viele Durchläufe pro Sekunde ablaufen, habe ich ein

Methode ohne die langsame Serial-Ausgabe benutzt:

Also statt der

langsamen seriellen Ausgabe der Millis-Zeit habe ich nun einfach nach dem

Start des Programms am Ende der Schleife eine long Variable jeweils um Eins

erhöhen lassen um dann die intergrierte Led auf PIN 13 des Arduino PCB

blinken zu lassen. Ich messe einfach grob mit der Stoppuhr die Zeit zwischen

Programmstart nach einem Reset und dem Beginn des Blinkens der kleinen,

grünen LED des Nano.

Ich musste die Variable von int (Wertbereich nur

bis 37.767) auf long (bis 214.7483.648) ändern, da die Zeit so seltam kurz

war. Ergebnis: es sind in acht Sekunden für eine Million Durchgänge und

für 10 Millionen braucht der Arduino eine Minute und 20 Sekunden. Das sind

sagenhafte 125.000 Abfragen pro Sekunde. Impressive. Most Impressive.

(Nachtrag: der AnalogRead Vorgang dauert 100 Microsekunden, also

1/10.000stel Sekunde- somit sind nicht mehr als 10.000 verschiedene Abfragen

pro Sekunde möglich. Naja, muss auch mal reichen...)

long Z = 0;

int Led = 13 ;

pinMode (Led, OUTPUT) ;

void

loop(){

Z++;

if(Z > 1000000){

digitalWrite (Led,HIGH);

delay

(500);

digitalWrite (Led,LOW);

delay(500);

}

22.03.2022 Helios 40 im Vergleich

Hier einmal der Vergleich von Bildsausschnitten. Helios 44 2 mit 58 mm Brennweite und einer Blende von 2,5, Sonnar 135 mm mit 3,5, Helios 40 mit 85 mm und 1,4, Canon FL 55 mm mit 1,2, Canon 50 mm mit 1,8, Canon 60 mm Makroobjektiv (das für mich überraschenderweise ja auch auf üblichen Distanzen funktioniert) mit einer Blende von 2,8 und schließlich eine Makroaufnahme von dem Alessi Rex mit dem gleichen Objektiv. Schärfe und Bokeh sind recht unterschiedlich aber vor allem das MC Sonnar 3,5/ 135 Carl Zeiss Jena DDR sticht für mich hervor, da es Schärfe und Hintergrund perfekt kombiniert und dabei noch sehr handlich ist (im Gegensatz zum Monstertrum Helios 40).

21.03.2022 Zoetropic Animated Picture Vinyl Record Super Mario 7" Duck Hunt

Die Vinyl-Schallplatten zum Soundtrack von "The Force Awakens" (Episode

7) bieten eine atemberaubende Animation: Drahtgittermodelle drehen sich um

die eigene Achse und scheinen dabei sogar greifbar über der Schallplatte zu

schweben, da es tatsächlich eine stereoskopische 3D-Illusion (also je eine

eigene Animation für das rechte und das linke Auge) ist. In diesem

Zusammenhang fällt mir das 3D-Display des Nintendo 3DS Xl ein, das mir nach

wie vor rätselhaft und beeindruckend erscheint. Dieses Schauspiel kann ich

ohne jede technische Ausrüstung jederzeit genießen: keine Brille, keine

spezielle Aufnahmetechnik oder Filter sind notwendig. Nur sollte die

Lichtrichtung passen: nur wenn auf Richtung der Augen das Licht auf die

Plattenrillen fällt, wird die Reflektion korrekt im Auge abgebildet (dazu

nehme ich einfach ein Kopflampe, die ich sonst zum Laufen in der

Winterdunkelheit nutze). Eine klassische Stroboskopscheibe benötigt die

richtige Flackerfrequenz der Lichtquelle (50 hz Wechselstrom lässt

Glühbirnen 100 Mal pro Sekunde an- und ausgehen): dieses Flackern ist nicht

notwendig für dei 3D-Animation der Star Wars Schallplatten. Animierte

Schallplatten sind für mich aber recht neu und interessant, also schau ich

genauer hin: Es gibt da diese Super Mario 7" Schallplatte (17,5 cm

Durchmesser) mit 8-Bit-Musik, die einen schönen Kontrast zm klassichen

Plattenspieler darstellt. Auch hier soll eine Animation erscheinen. Nun ist

die Platte angekommen und ich habe sie gleich aufgelegt. Aber leider

bin ich enttäuscht, denn ist keine Animation zu erkennen. Weder bei

Tageslicht (war klar) noch bei Beleuchtung mit einer 50 hz

Stroboskoplichtquelle. Nichts zu erkennen. Zunächst dachte ich, es könnte

daran liegen, dass die US-Bürger diese seltsame 60 hz-Frequenz für ihren

Wechselstrom nutzen (was dann ja auch zur noch seltsameren fps Zahl von 29,97

führte) aber ich da lag ich falsch. Der Stroboskopeffekt tritt nur zu Tage,

wenn man die sich drehende Platte mir einer Kamera aufnimmt und dann die

Aufnahme betrachtet. Nur dann. Oder wenn wenn man Stroboskoplicht mit einer

Frequenz von 30 hz benutzt (dieses habe ich aber gerade keine Lust zu

bauen). Denn die Kameras der Handy nehmen in aller Regel mit 30 Bildern pro

Sekunde die Videos auf. Rätsel gelöst, Enttäuschung groß. Ich mag keine

Effekte, die nur durch Zwischenschaltung von anderen Geräten sichtbar

werden. Doof.

Aber vielleicht kann ich ja mit dem 50 hz Licht

etwas anfangen und eine eigene Animation erstellen, die dann unter diesem

Licht sichtbar wird ganz ohne Kamera... mal schauen, wie weit ich komme mit

diy Phenakistiscope. Wenngleich ich vermute, das 50 hz nur allzu schmale

Streifen erlauben und daher geringere Frequenzen besser aussehen (aber eben

andere Lampen/ Betrachter benötigen).

20.03.2022 Arduino Turntable Speed Wow and Flutter measuring Device

Lichtschranke an einen Digitalpin, Display dran, Zeit messen, fertich.

Dachte ich.

Aber es gab natürlich wieder ein paar

Detailschwierigekeiten. Hier ein paar Eckproblemchen: die richtigen

Variablen-Arten für den passenden Zweck (int, unsigned long, float)

bestimmen, alles natürlich ohne jede Delay-Anweisung hinbekommen, die

passende Art von Nachkommastellen darstellen und die Anzeigenbereiche immer

wieder frisch zu beschreibe, damit nicht alles nur noch weiß ist. Besonders

kniffelig: nur einmal bei einem Signal an der Lichtschranke eine Messung

vornehmen und nicht etwa zwei direkt nacheinander, weil die Unterbrechung

etwas länger als erwartet ist. Schließlich war das Hauptproblem dann aber,

dass die Millis-Zeitmessung mit dem Start des Arduino losgeht aber natürlich

nur die Runden korrekt gezählt werden dürfen, um eine aussagekräftige

Darstellung von Gesamtzeit nach z.B. 100 Runden (180 Sekunden/ drei Minuten) und

Durchschnitts-Umdrehungen pro Minute zu erhalten. Wenn z.B. der Arduino

angestellt wird, aber erst nach 20 Sekunden das erste Mal die Lichtschranke

unterbrochen wird, ist der Millis-Zeitzähler ja schon bei 20.000 und würde

dann das Ergebnis insgesamt verfälschen. Aber ich habe alles mit Flags

hinbekommen. Die erste Lichtschrankenunterbrechung setzt nun alles auf Null

und erst bei der zweiten wird die erste Runde berechnet. Vor dem Start ist

alles auch auf Null gesetzt außer der Rundenanzahl, die zur Erkennbarkeit

des Status mit einem "-" gekennzeichnet ist (das habe ich mit einer

While-Schleife gelöst).

Dann aber große Ernüchterung:

Während vor dem

PC, am USB-Port angeschlossen alle Test der Lichtschranke (ich habe ein

Stück Papier hindurchgeführt) gut verliefen, gab es beim Echtzeitbetrieb am

Plattenspieler Probleme mit der Zuverlässigkeit. Während die ersten fünf bis

zehn Runden gute Ergebnisse (mit ordentlich Gleichlaufschwankungen aber

konstanter Drehzahl über mehrere Runden) lieferten, kam es immer wieder zu

Aussetzern: der auf den Plattenteller geklebte Papierstreifen fuhr durch die

Lichtschranke aber es wurde kein Durchgang detektiert/ gezählt/ gemessen.

Ich habe den Papierstreifen breiter gemacht, um die Unterbrechungsdauer der

Lichtschranke zu erhöhen aber auch das führte zu keinem zuverlässigen

Betrieb. Wenn ich den Papierstreifen sehr schnell durch die Schranke schoss,

wurde nichts detektiert...ich konnte mir das aber auch nicht so recht erklären, denn eigentlich werden

solche Lichtschranken ja auch mit Scroll-Wheels benutzt

(Plastikscheiben mit vielen radialen Schlitzen, die auf einer Achse rotieren

und somit jeder Schlitz zu einem Signal/ zu einer Unterbrechung führt), die

viel schnellere Wechsel der Unterbrechung detektieren können müssen als eine

305 mm großer Plattenteller mir einem einzigen Papierstreifen darauf (mit

einer Geschwindigkeit von 528,137 mm/ s oder eben 1,901 km/h). Eine neue

Lichtschranke mit einem größeren Abstand zwischen den LEDs für einen

großflächigeren Bereich der Detektion brachte keine Verbesserung.

Lösung:

ich habe per seriellem Monitor mir die Millis-Zeitmarken nach jeder

Durchführung der recht kurzen Programmschleife angesehen: es vergingen

jedesmal mehr als 220 Millisekunden, als fast eine Viertelsekunde. Das führt

natürlich zu Aussetzern und Ungenauigkeiten der

Lichtschranken-Unterbrechungs-Detektion. Also flugs nachgesehen: das SSD1306

0,96 Zoll OLED Display mit der Adafruit_GFX.h und der

Adafruit_SSD1306.h Library ist recht langsam, wenn man zu häufig das Display

erneuert ( "display.display()") oder Zeichen neu schreibt. Also habe ich

alle unnötigen Refresh entfernt und alles Zeichen-Schreibbefehle in die

Detektions-Schleife gepackt, damit diese nur noch einmalig bei Bedarf (und

nicht wie bisher bei jedem Loop) ausgeführt werden. Somit konnte die

Ausführungsgeschwindigkeit auf unter 10 ms reduziert werden.

Tatsächlich ist sie noch schneller, da der serielle Monitor

("Serial.begin9600" im setup) samt Ausgabe der Werte (

"serial.println("Zeit")") die ganze Fuhre ja selbst schon gehörig ausbremst.

Ab jetzt wurde jede noch so schnelle Unterbrechung immer zuverlässig

detektiert, egal wie schnell ich den Papierstreifen durch die Lichtschranke

schoss. (kein Wunder bei mindestens 100 Detektionen pro Sekunde).

Den ganzen Code habe ich als txt-Dokument

hier gespeichert. (Lichtschrankensignal an D10 des Nano, Display SSD1306

SCL an A5, SDA an A4. (VCC und GND sind ja klar).

Jetzt nur noch ein

schickes Gehäuse und es kann noch öfter seinen Dienst erledigen:

links

oben werden gezählten Runden angezeigt, darunter die

durchschnittlichen Umdrehungen pro Minute (also die

Gesamtzeit geteilt durch alle Runden). Darunter die prozentuale

Abweichung vom Idealwert 33,333 rpm. Ein Plus-Zeichen habe ich

extra vorangestellt, damit es schick aussieht wie beim automatisch

vergebenen Minuszeichen bei Negativwerten. Rechts oben ist die

Gesamtzeit in Sekunden zu sehen (bequem abzulesen sind die

hoffentlich exakt 80 Sekunden bei den legendären 100 Runden), darunter die

letze Rundenzeit in Sekunden. Ganz unten ist in großer Schrift die

aktuelle rpm-Zahl zu sehen und darüber befinden sich mittig

und bündig drei senkrechte Striche, um die prozentuale

Abweichung zu visualisieren. Der mittlere Strich wandert von der Mitte nach

links bei Unterschreitung der Idealgeschwindigkeit und entsprechend

nach rechts. Die Skalierung habe ich extra großzügig und linear (und nicht

etwas invers logarithmisch) gewählt mit einer Absolutabweichung bis zum Rand

von zehn Prozent, damit nicht geringste Abweichungen (0,05& oder 0,001 rpm)

zu dramatisch erscheinen. Kann man ja ohnehin nicht hören, solche

Minimalschwankungen.

Apropos Schwankungen: es sind

jetzt keine mehr messbar. Genau wie die Stroboskopscheibe

(die ja wirklich sehr exakt ist mit 100 Signalen pro Sekunde) weist

jetzt auch die computergestützte Messung nur noch vernachlässigbare

Schwankungen auf (0,05% oder eben 0,001 rpm) und das sehr konstant. Die

bisher gemessenen Abweichungen lagen an der Software der Handys (für sehr

zeitkritische Anwendungen nimmt man ohnehin am besten Microcontroller, die

bit banging viel konstanter und präziser beherrschen als komplexe

Betriebssysteme, denen das Multitasking immer das Protokoll verpfuschen kann

in dieser Dimension; siehe WS2812 adressierbare LEDS mit ihren

Microsekundensignalen, die nur Toleranzen von Nanosekunden

akzeptieren... zur Erinnerung: Millisekunden sind Tausendstelsekunden,

Microsekunden Millionstel- und Nanosekunden sind Milliardstelsekunden.).

19.03.2022 Warum dreht das Strobe Wheel vom Transcriptor zu schnell?

Bevor ich mich der exakten, eigenen Messung der

Plattenspielergeschwindigkeit widme, zunächst die Erklärung, warum das

Stroboskop-Hütchen sich offensichtlich (alle bisherigen, unterschiedlichen

und voneinander unabhängigen Messungen belegen diese fehlerhafte Anzeige)

zu schnell dreht:

Das Strobe Wheel des Transcriptor Hydraulic Reference

wird von der Außenseite des Plattenspielerantriebriemens

angetrieben. Wenn nun der Riemen 1 mm dick sein sollte für eine korrekte

Funktion, bewirkt bereits eine geringe Abweichung der Dicke auf eine

dramatische Geschwindigkeitserhöhung des Stroboskoprades, denn das

Rad ist viel kleiner als der Plattenteller (nur etwa 57 mm im Durchmesser,

schwer hinreichend genau zu messen aufgrund der Rille für den Riemen) und

dreht sich über mit 171,428 Umdrehungen pro Minute viel schneller und ist

somit sehr viel empfindlicher für die Anzeige von Abweichungen (die 35

Striche auf dem Wheel müssen in exakt 0,35 s eine Drehung vollziehen, damit

die 50 hz passen). Da mir keiner der Anbieter mitteilen konnte, wie die

Spezifikationen des Originalen Antriebriemens lauten und ich die Dicke

ohnehin nicht ändern kann, muss ich also lediglich den Umfang des

Stroboskop-Rades erhöhen (0,2 mm sollten reichen), um eine korrekte Funktion

zu gewährleisten. Ich habe über dünne Papier- und Klebefolienstreifen

nachgedacht und bin schließlich bei einem gewöhnlichen Haushaltgummi

gelandet, das bei in einer Packung den frischen Schnittlauch

zusammengehalten hat (meine kleine Tochter liebt Rührei mit frischem

Schnittlauch). Das Gummi dehnt sich sehr dünn, sitzt fest auf dem Stroborad

und bietet erstklassige Traktion für den Plattenspielerriemen. Nach der

"Installation" das Ergebnis: die zuvor nach links (entgegen dem

Uhrzeigersinn) wandernden Striche stehen nun wie in Stein gemeißelt an der

gleichen Stelle (bei genau gemessenen 33,333 Umdrehungen pro Minute).

Perfektion. Herrlich.

Jetzt gilt es, nur noch um die

vermeintlichen Gleichlaufschwankungen zu klären.

18.03.2022 Transcriptor Hydraulic Reference Probleme und Lösungen

Die Stroboskopscheibe (Transcriptor strobe wheel) zeigte immer eine zu

schnelle Umdrehungszahl an: die Striche wanderten nach links. Ich benutzte

Silikonöl mit deutlich höherer Viskosität, das sich unter dem

Plattenteller in einer runden, mitrotierenden Schüssel befindet (silicone

fluid well) von 60.000 cps auf 100.000 cps aber der kleine Haken (speed

control vane), der in das Öl taucht, um eine bis zu vierprozentige

Geschwindigkeitskorrektur (speed control +/- 2% of nominal) zu bewirken,

wurde dann vom zu zähen Öl wieder nach oben gedrückt und das Öl floss nicht

mehr in seine Ursprungsform komplett zurück innerhalb einer Umdrehung.

Also probierte ich es mit moderateren 70.000 cps: immer noch wanderten die

Stroboskop-Strich nach links.

Ich entdeckte eine Handy-App (RPM Speed

and Wow), die die wesentliche Daten eines Plattenspielers exakt messen

können soll: rpm (Umdrehungen pro Minute), wow and flutter

(Gleichlaufstörungen und Gleichlaufschwankungen), Minimal- und

Höchstgeschwindigkeit, prozentuale Abweichung und eine Grafik der

Abweichungen.

Auf meinem Honor 6x ging das nicht zufriedenstellend, denn

das Gyroskop scheint volle Drehungen falsch zu interpretieren. Das alte

Okitel 10000 (das ich noch für die Sphero R2D2-Programmierung nutze) hat

laut App gar kein Gyroskop. Aber ich habe noch zwei identische, alte Sony

Xperia Style T3 Model D5103 und die zeigen leider auch stark voneinander

abweichende Werte an (33,23 zu 33,42 rpm mit einer konstanten Abweichung von

0,19 rpm. WOW war mit 0,41% identisch aber auch die minimalen und maximalen

Werten wichen stark voneinander ab selbst bei gleichzeitiger Messung). Ich

habe dann einfach mal 100 Umdrehungen per Hand gestoppt und siehe da: es sind

sehr, sehr genau 3 Minuten (33,333 Umdrehungen in 60 Sekunden bedeuten exakt

1,8 Sekunden für eine Umdrehung). Eine Stroboskop-Pappscheibe von Dynavox

(je 179 schwarze und weiße Striche wechseln sich ab, da 1.800 Blitze pro

Umdrehung bei 50 hz Wechselstrom stattfinden) zeigt mit alter

Glühwendel-Beleuchtung auch durch konstante Striche an, dass die

Geschwindigkeit extrem korrekt ist, während das Transcriptor Strobe Wheel des

Plattenspieler eine zu hohe Geschwindigkeit anzeigt. Ich habe nun noch eine

spezielle Stroboskop-Beleuchtung von One Little Bear (50/ 60 hz Turntable

Speed Test Lamp) hinzugezogen, da am Standort des Plattenspielers

mittlerweile LED-Leuchtmittel (die im Gegensatz zu Glühbirne und

Leuchtstofflampen ja gar keine vertauschte Polarisierung vertragen,

geschweigen den 50 mal pro Sekunde) dominieren. Die bei der Lampe

enthaltene, kleinere Stroboskopgeschwindigkeitsscheibe mit nur 100 mm

Durchmesser läuft identisch korrekt zur Scheibe- wie erwartet. Als nächstes

habe ich einen kleinen 3 x 6 mm Neodymmagneten mit einem Stück Uhu

Patafix Klebemasse an der Außenseite des Plattentellers befestigt um den

nach Edwin Hall benannten Hall-Effekt (das Phänomen des Auftretens einer

transversalen Potentialdifferenz, wenn ein Gleichstromleiter in ein

Magnetfeld gebracht wird) mittels des Magnetfeldsonsors im Handy zu

detektieren. Die App "Magnetic Counter" bietet einstellbare Barrieren, ab

deren Überschreitung ein Ereignis gezählt und in Umdrehungen pro Minute

umgerechnet wird. Aber auch mit dieser App kommt es ständig zu starken

Abweichungen der Rundenzeiten/ Umdrehungsgeschwindigkeiten. Ein

Laser-Drehzahlmessgerät DT-2234C+ kommt auch noch zum Einsatz, das aber nur

sehr wackelig zu handhaben ist. Auch hier gibt es Variationen der

Umdrehungsgeschwindigkeiten.

Ich habe also nunmehr stark unstete

Geschwindigkeiten angezeigt bekommen vom Laser-Messgerät, vom Hall-Sensor des

Handys und von der Gyroskop-App des Handys. Die 33,333 rpm sind jedoch

überwiegend erkennbar. Meine manuelle Messung über 100 Umdrehungen, die

kleine und auch die große Stroboskopscheibe zeigen jedoch, dass die

Geschwindigkeit korrekt ist.

Fazit: das kleine

Stroboskop-Hütchen, das sich auf dem Plattenspieler mitdreht,

zeigt die Geschwindigkeit falsch zu hoch an. Das ist ja schon mal ein

Ergebnis. (eine weitere Messmethode mittels einer Schallplatte mit einem

Referenzton und der Analyse dieses Tons mittels des Handymikrofons habe ich

nicht durchgeführt).

Nun habe ich mich der Gleichlaufschwankungen,

die von dem Handy per Gyroskop und Magnetsensor sowie vom Lasermessgerät

suggeriert werden. Plattenspielerriemen, Antriebsrollen und die Nut des

Plattentellers wurden gereinigt und mit ein wenig Talkumpuder behandelt. Die

Stroboskoplager und das Hauptlager ("ball -ended ground and polished steel

spindle running onto a hardened steel thrust pad and into PTFE bushes", also

mit einer kleinen Stahlkugel unter der Spitze) wurden gereinigt und neu

geölt. Kleine Reste übergelaufenen Silikonöls an der Unterseite des

Ölgefäßes und auf dem Boden wurden sorgfältig entfernt. Eine dünne

Papierunterlegscheibe wurde angefertigt und zwischen dem Ölgefäß und der

Plattentellerauflage angebracht ("To prevent damage to the fluid well and the

speed control vane a mating paper waher 'weak link' is fitted between the

platter mounting spindle and the fluid well". Die korrekte horizontale

Ausrichtung wurde mittels einer zusätzlichen Wasserwaage

(Plattenspielergewicht/ Stabilisator mit Wasserwaage, da die orignale

Wasserwaage/ Spirit Level ausgetrocknet ist) sichergestellt. Nichts davon

hat geholfen. Die Apps zeigen unstete Geschwindigkeiten. Wow and flutter zu

hoch.

Nun habe ich mir den Crouzet Synchronmotor genauer

angesehen: da steht zwar nur zusätzlich drauf "Brevete SGDG Made in

France L1C A10" aber 230 V und 50hz sind schon mal klar. Austauschmotoren

werden mit 600 rpm angegeben (wobei einige Ebayfraggles diese Info auf ihren

Angebotsfotos wegretouchieren...): Crouzet 22/79 direction CL voltage 240 50

hz type 82-330 600 r.p.m., also müssen auch 5 Polpaare (entsprechend 10

Pole, da (60*50hz)/5 Polpaare=600 rpm) vorhanden sein. Den Motor habe ich

geölt und einen Blick auf die wenigen Elektrobausteine geworfen, die aber

alle unauffällig aussahen und unkritisch sind (keine

Elektrolytkondensatoren, die auslaufen könnten, sondern

Keramikkondensatoren). Die Umdrehungsgeschwindigkeit habe ich mittels

Hall-Sensor-App und per Laser-Messer verifiziert: leichte Schwankungen aber

überwiegend glatte 600 U/pM sowohl im Betrieb mit installiertem Riemen als

auch mit nur sich drehender Achse ohne jede Belastung.

Nächstes

Fazit: Der Motor könnte leichte Schwankungen

aufweisen, aber da diese sowohl im Freilauf als auch unter

Belastung auftreten gemäß Laser-Messgerät und Handy-App erscheint mir das

nicht besonders palusibel, zumal der Motor legendär zuverlässig und sogut wie

nie der Grund für Probleme sein soll. Nun habe ich noch schnell die

Netzfrequenz geprüft:

hübsche 50 hz ohne jeden Tadel. Eine abweichende Netzfrequenz verändert ja

direkt die Laufgeschwindigkeit von Synchronmotoren und

diesen Effekt haben wir ja schon mal erlebt im Jahr 2018. Daran kann es

also auch nicht liegen. Daher habe ich auch die Idee von speziell

"stabilisierten" Netzteilen für Plattenspieler verworfen und auch Netzteile,

die die Wechselfrequenz aktiv ändern, um die Geschwindigkeit des Motors von

33 auf 45 direkt ändern, gefallen mir gar nicht. Weiter geht es also mit der

ultimativen Wissenschaft: eigene Messungen vornehmen.

23.02.2020 Videoclip zum Konzert im Kulturpalast Dresden

Mit einem Selfie mit Nina Eichinger am Ende. :-)

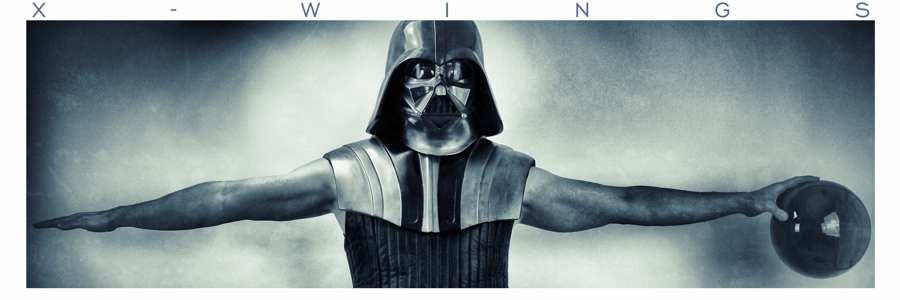

12.01.2020 Dresdner Kulturpalast Sound of John Williams and Hans Zimmer

Nina Eichinger, das Pilsen Philharmonic Orchestra und Christian Schumann.

Komme Auf Die

Dunkle Seite Der Macht!